- Marc-André Selosse au FA²C

- Crédits : Frédérique Hupin

« Tout d’abord je voudrais préciser que je ne suis pas agriculteur, je suis juste un chercheur qui travaille sur le vivant, la plante et les micro-organismes. Mon souhait est de partager ma vision du sol et d’analyser les gestes agricoles au regard de ce que nous connaissons maintenant sur celui-ci. »

Marc-André Selosse est clairement un bon vulgarisateur. La conférence d’une heure, suivie d’une heure de questions/réponses est passée comme une flèche. Ses livres sont destinés à un large public, mais il faut quand même avoir la fibre scientifique et la curiosité de comprendre le vivant pour en commencer la lecture. La marque de fabrique de l’auteur : nous relier à la science grâce à ce que tout un chacun peut observer au détour d’un champ, d’une promenade à la campagne voire même d’un plat cuisiné.

Les ACSistes sont curieux d’en apprendre toujours plus. Quel est votre message clé à propos du sol ?

« L’écosystème terrestre est avant tout dans nos sols. Et ce qu’il s’y passe est vivant ! Tel est le message que je veux transmettre. Mais la plupart de ce qui est vivant dans le sol ne se voit pas à l’œil nu : les microbes. Il s’agit de champignons, de bactéries et d’amibes. Puis arrive la partie animale : collemboles, nématodes, acariens, vers, pseudo-scorpions, … Sous un hectare on trouve cinq tonnes de microbes, cinq tonnes de racines et une tonne et demi d’animaux. Je termine par les virus dont on ne connaît rien. C’est important de commencer en disant qu’on ne sait pas tout. Car tous les gens qui ne savent pas dire à un moment donné qu’ils ne savent pas, ça veut dire qu’ils croient savoir et qu’ils ne voient pas les limites de ce qu’ils savent. Les virus du sol sont sans doute extrêmement importants mais on n’en a même pas la liste. Et connaissez-vous les amibes du sol ? En théorie il ne devrait pas y avoir de plante car l’azote et le phosphore sont bien plus efficacement collectés par certaines bactéries. Mais grâce aux amibes, qui consomment les bactéries, ces éléments sont restitués au sol lorsqu’elles libèrent les déchets de leur digestion des bactéries. C’est un phénomène méconnu de beaucoup de pédologues ».

Ce qui vit dans le sol est invisible à l’œil nu, mais à l’odeur ? Vous expliquez dans votre livre et vos conférences que ce qui fait l’odeur d’un sol est de deux ordres : les bactéries d’une part, les champignons de l’autre. Les sols labourés étant plus riches en bactéries, les sols non labourés étant plus riches en champignons, pourriez-vous les reconnaître à l’odeur ?

En effet, le nez peut parfois détecter les bactéries ou les champignons là où les yeux ne les voient pas, et beaucoup de sols dégagent une odeur.

Les actinobactéries, comme les streptomyces ou les actinomyces, produisent de la géosmine, responsable de l’odeur du sol. C’est, selon la concentration, l’odeur de terre, de vase ou cette odeur particulière qui se dégage après la pluie quand l’air du sol en a été expulsé. Mais on ne sait absolument pas à quoi sert cette molécule. La betterave fabrique aussi de la géosmine (on ne sait pas pourquoi non plus).

Pour les champignons, l’odeur est liée à une molécule, appelée l’octénol, que les sols exhalent parfois. Mais les sols agricoles ne sont pas assez riches en champignons la plupart du temps pour qu’on les détecte à l’odeur.

Les sols sont-ils morts ?

« Non bien sûr ! Je n’ai jamais vu de sol mort de ma vie !

Même la roche contient de la vie. Placez un morceau de roche dans un verre d’eau, au bout de six mois il ne se sera pas passé grand-chose. Placez ce morceau dans un verre rempli de jus de sol, après six mois sa surface est altérée. Même les roches sont en devenir sous l’effet de la vie du sol. Ce devenir est de produire de la fertilité.

Par contre, dans les sols agricoles classiques, on observe une biomasse microbienne faible. Plus un système est manipulé, moins on a de biomasse microbienne. Mais l’agriculture n’a pas pour autant totalement bousillé les sols. La diversité génétique a diminué mais la plupart des espèces sont toujours là. Même si on est au début d’une extinction, tout est encore possible si on agit maintenant car les espèces sont encore présentes. »

Quels sont vos conseils pour ramener encore plus de fertilité ? On rajoute de la vie ? J’entends par là des bactéries ? Ou on booste celles qui sont présentes ? Mais à quel coût pour les plantes ?

« Mon avis est d’abord que des gestes simples et indirects permettent de manipuler les microbes bien mieux que d’essayer de les manipuler directement ! Ça fait 5000 ans que les agriculteurs manipulent la fixation d’azote atmosphérique en cultivant des plantes qui nourrissent les bactéries qui la réalisent : les légumineuses et leurs bactéries Rhizobium transforment l’azote de l’air en acides aminés. C’est connu de tous. Ce qui l’est moins, c’est son coût : ça coûte 30% de la photosynthèse de la plante pour fournir de la sève et du sucre aux Rhizobiums. 30 % des sucres produits !

Et pour produire la même quantité de matière organique, une légumineuse doit faire 1,5 fois plus de photosynthèse qu’une non-légumineuse, car elle doit nourrir ses rhizobium et ses nodosités. Pour les champignons mycorhiziens, on atteint un coût de 10 à 30 % de la photosynthèse.

- L’interview au format PDF

Les Azotobacters, des bactéries libres dans le sol, peuvent aussi tirer profit de l’azote de l’air, mais c’est moins efficace car elles ne sont pas liées à une plante et ne reçoivent pas de sucre en retour.

Notons déjà ici que les Rhizobiums peuvent survivre seuls dans un sol nu, alors que les champignons mycorhiziens ne le peuvent pas. »

Si on ne met pas de légumineuses pendant un long moment, doit-on inoculer le sol avec des bactéries Rhizobium pour qu’elles reviennent ?

« Chaque espèce de légumineuse a son propre Rhizobium. Si on n’a pas cultivé cette plante, la quantité de Rhizobium décroît. En général il reste de quoi faire des nodosités mais il est bon que les légumineuses reviennent souvent dans la rotation.

Pour le soja c’est particulier. Le Rhizobium associé au soja (plante tropicale) ne supporte pas la froidure de l’hiver (Bradirhizobium). Du coup les sojas font peu de nodosités dans les sols. Pelliculer les graines est pertinent et efficace. Sauf dans le Sud de la France où il ne gèle pas, et où il est moins utile de pelliculer. Donc au final, ça dépend de la plante et du climat. Les gestes et réponses ne sont pas universels ! »

Même question pour les mycorhizes. Quand on a un sol nu entre la destruction du couvert et l’implantation de la culture, combien de temps les mycorhizes peuvent-elles survivre ?

Quand on laboure c’est même pas la peine de poser la question. Si on ne laboure pas, la réponse est … [roulements de tambour] … inconnue ! Je parierais sur deux semaines grand max. Les paris sont ouverts. Le moins le mieux. Et en outre, la dynamique dépend des espèces. Une plante a sur ses racines entre dix et cinquante espèces de champignons mycorhiziens. Tout le monde s’associe puis le champignon ne continue de donner des sels minéraux que s’il reçoit du sucre en retour de la plante. Les partenaires ne font fonctionner l’association que si elle est rentable pour eux. Le sucre ne sort de la plante que si des minéraux entrent dans la plante. Des choix s’opèrent. Et d’une espèce à l’autre ce ne sont pas les mêmes partenaires qui sont les bons partenaires. Quand on force une plante à s’associer avec une espèce de champignon mycorhizien, dans un tiers des cas, elle pousse moins bien. Il est préférable de réveiller la diversité des champignons du sol pour que la culture qu’on fait pousser ait le choix.

Et justement : comment réveiller la diversité des champignons du sol ?

En plantant une diversité de plantes, dans le temps entre années et en interculture. Ce qui s’appelle un couvert diversifié va entretenir plein de champignons, parmi lesquels la plante que vous semez va trouver ce qui lui convient. Puis on se débrouillera pour limiter le temps où le sol va être nu, voire même pour qu’il n’y ait pas de temps où il est nu (c’est bon aussi contre l’érosion, ça). L’idéal est qu’il y ait le moins de travail mécanique du sol possible pour ne rien détruire. Il n’y a pas de solution parfaite, c’est juste du tâtonnement. II faut regarder ce qui marche dans votre parcelle. Des couverts variés ou intercaler dans les champs des bandes avec des zones à couverts variés (voire des haies ou des arbres dans la parcelle, avec ce qui poussera dessous), cela va promouvoir la présence de champignons utiles.

Une culture peut-elle hériter du travail réalisé par une plante précédente en termes de mycorhization ?

Oui. Et cette plante peut être un couvert précédent la culture ou un arbre du voisinage (un noyer ou une haie par exemple). Une culture peut avoir accès, en quelques sortes, à des champignons prépayés !

Si je veux un mycélium établi au moment de ma culture de blé, il faut que quelque chose l’ait entretenu avant. Si le sol est nu pendant 6 mois, tout le monde est mort. Mais si des plantes pérennes se développent autour de ou avant la culture, elles peuvent entretenir les champignons mycorhiziens. Les arbres dans les cultures donnent accès à des champignons prépayés car les mycorhizes des uns peuvent profiter aux autres. De même, en semant des plantes, on peut entretenir d’autres bactéries et champignons bénéfiques du sol (producteurs de facteurs de croissance ou phytoprotecteurs) sans devoir viser directement ces microbes. Il suffit de les nourrir entre deux cultures ou par un voisinage déjà établi pour en bénéficier pour ce qu’on va semer. Et on n’est pas obligé d’inoculer des champignons ou des bactéries pour les entretenir, sauf peut-être au moment où on change de mode de gestion pour booster la transition ! Mais il faudra qu’ils soient locaux.

Que pensez-vous de l’initiative 4 pour 1000 ?

C’est l’autre grande idée, avec le recul du labour. L’initiative du 4 pour 1000 que l’on doit à Stéphane Le Foll (ancien ministre de l’agriculture) c’est un calcul tout bête.

Si chaque année, dans tous les sols du globe, on augmente de 0,4% ou de 4 pour 1000 la teneur en matière organique dans le sol, on compense, par le carbone immobilisé, la production de gaz à effet de serre de l’année.

Évidement c’est un chiffre pour se faire des idées. Je ne me vois pas augmenter de 0,4% la matière organique des sols de Patagonie. Cela montre juste qu’il y a quelque chose qui, avec un petit geste, peut avoir un grand effet. Cela consiste à dire que notre matière organique, c’est sur les sols qu’il faut la remettre. C’est là qu’on voit que l’élevage peut avoir des rôles écologiques intéressants grâce aux fumiers. Et quel animal produit le plus de fumier ? L’homme pardi ! Or, nos excréments finissent à la station d’épuration et nos poubelles à la décharge. En tous cas, vous agriculteurs, vous êtes par vos sols un des espoirs pour stocker du carbone.

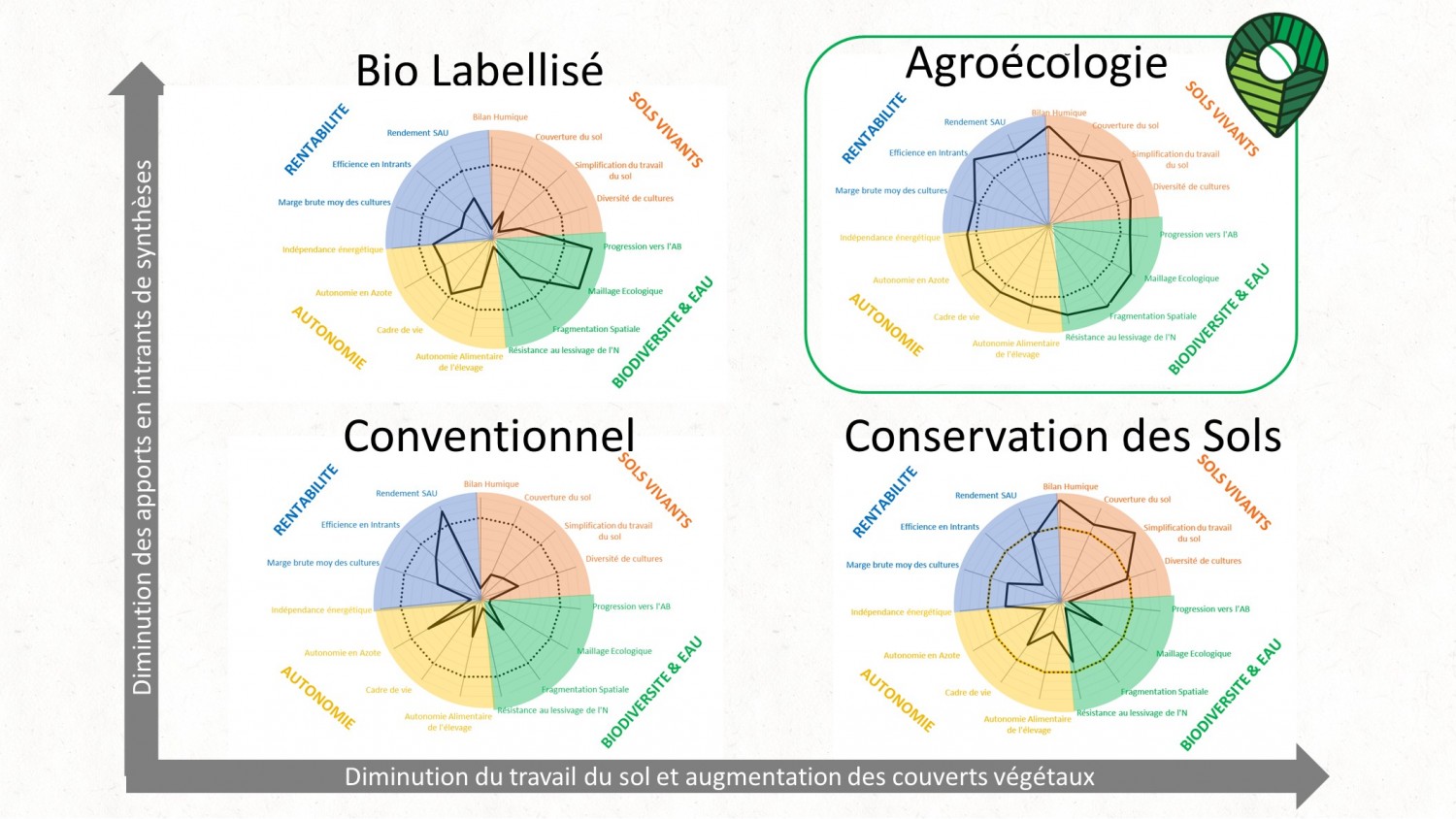

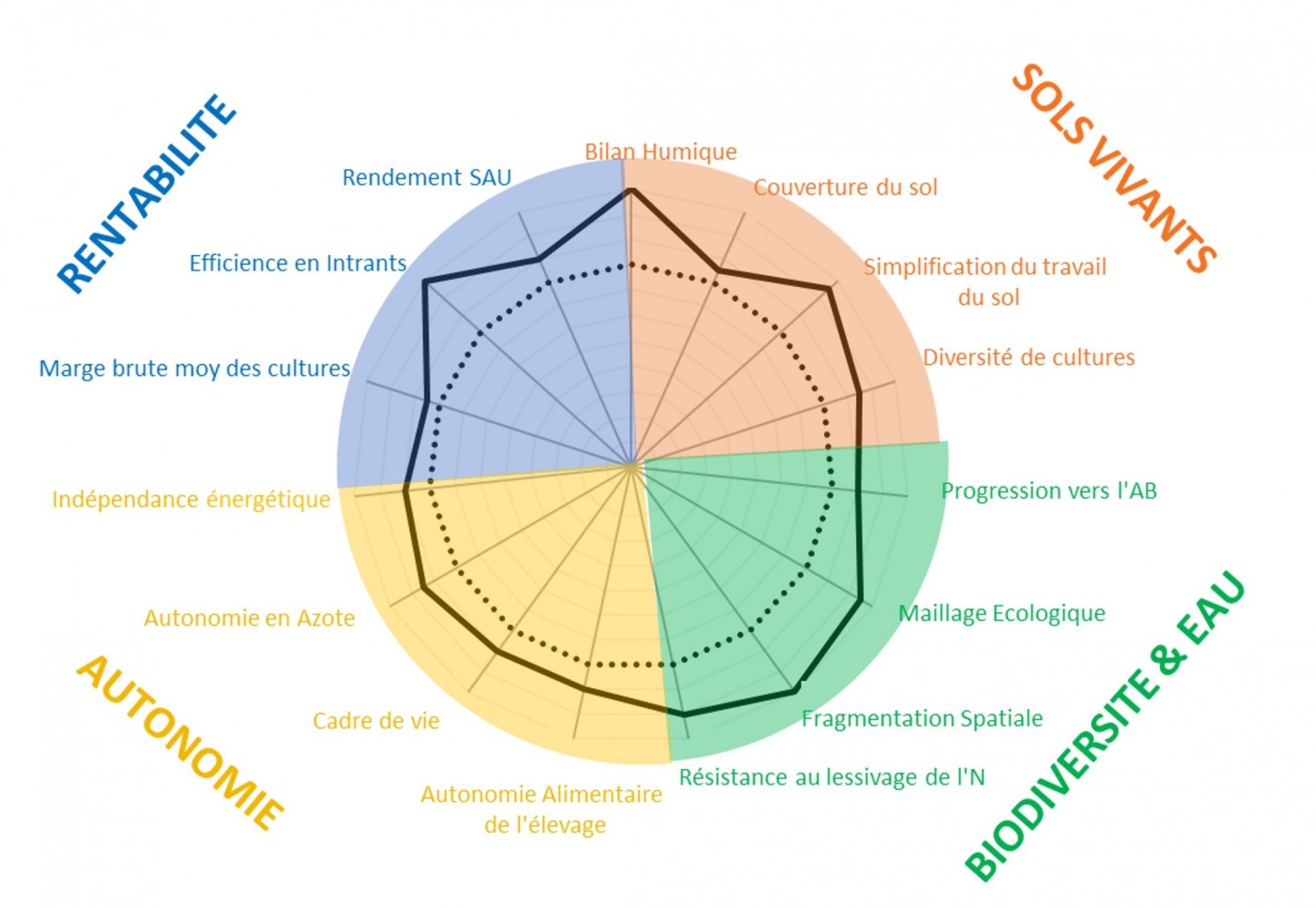

Vous aimez dire que le sol est piétiné par le labour. Nos lecteurs ACSistes en sont convaincus, mais partagez nous quand même votre discours à ce sujet. Ça fait toujours du bien de savoir que ça fait 30 ans que les pionniers sont dans le bon malgré les difficultés.

A priori, aucun organisme vivant ne supporte le labour. C’est tellement insupportable que les plantes en meurent. C’est d’ailleurs l’intérêt du labour : désherber.

Même des travaux de surface conduisent à un vrai holocauste vivant. Quand je vois une image de sol labouré, j’ai mal aux champignons. Si votre corps est fait d’un réseau microscopique que le labour détruit, les espèces de champignons qui ne parviennent pas à cicatriser disparaissent. En revanche, les bactéries qui se situent dans les grumeaux du sol subissent moins les effets du labour. Elles en profitent même, puisqu’on enlève la concurrence des champignons. Au final on a autant de diversité en nombre d’espèces, mais ce qui nous intéresse surtout c’est la diversité des fonctions. Or, les bactéries ne font pas le même travail que les champignons – pas de mycorhizes par exemple. On parle ici de diversité fonctionnelle.

Que répondez-vous aux personnes qui vous disent : mais on laboure depuis toujours !

Visualisez les grandes cités grecques ou les grandes cités du moyen Orient : elles sont entourées de paysages caillouteux. Pensez-vous vraiment qu’on a mis ces villes ailleurs qu’au milieu de grandes plaines fertiles capables de les nourrir ? Là, vous avez 5000 ans de labour et vous êtes arrivés à la roche. Le verre est à moitié vide, l’érosion n’a cessé de se développer depuis que l’homme est homme, mais le verre est à moitié plein, il reste encore du sol.

Nos anciens n’ont pas fait une erreur à court terme. A court terme, le labour désherbe, aère, rend poreux et remonte la fertilité. Mais à moyen et long terme, il détruit le sol.

De glyphosum natura ?*

Les sols non labourés avec du glyphosate ont 25% de matière organique en plus que les sols labourés. La gifle du labour est bien plus importante que celle du glyphosate. Avec du glyphosate ça se passe quand même mieux qu’avec du labour. Mais quitte à agir, ce serait bien de se débarrasser du glyphosate. A mon sens, l’ordre d’urgence de la sortie des gestes toxiques c’est arrêter le labour puis à terme arrêter le glyphosate avec si possible une solution alternative entre-temps. N’oublions pas que la viabilité des spores de champignons mycorhiziens est réduite en présence de glyphosate et que le glyphosate tue les cocons des vers de terre.

Vous dites dans votre conférence « Oubliez le trou de labour qui s’écrabouille ». Et le trou de vers de terre ?

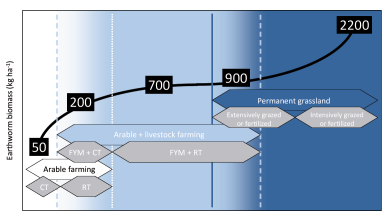

Le trou de vers de terre, il est stabilisé par le tartinage de mucus sur les parois, qui les rend élastiques, bien plus que les trous du labour qui se tassent plus facilement. En plus le vers de terre laboure, mais en douceur. Le ver de terre réalise un travail contraire à la charrue : là où elle remonte les cailloux, lui remonte le sol au-dessus des cailloux qui s’enfoncent progressivement. Outre de l’effet des déplacements, un autre effet s’ajoute grâce au système digestif des vers de terre. Les terpènes, tanins, alcaloïdes et autres phytotoxines contenues dans la matière organique sont potentiellement toxiques pour le vers, qui mange de l’argile pour les retenir dans son tube digestif. Ces toxines sont en effet retenues sur les particules d’argiles. Les vers de terre digèrent surtout les microbes du sol et rejettent une partie de la matière organique qu’ils ne digèrent pas ! Le ver de terre mange 20 fois son poids par jour. Tout le sol passe dans les vers de terre tous les 3 à 5 ans ! Dans ses crottes se forme un mariage étroit et très stable entre matière organique et argile : le célèbre complexe argilo-humique.

Au total, toute cette histoire de mariage entre la roche, la matière organique et l’atmosphère, c’est chorégraphié par la vie qui déplace des choses (vers de terre, amibes, racines, filaments de champignons, …). Le sol est une sorte de chantilly battue par le vivant. Et toute cette vie du sol crée des trous dans le sol, des trous dans lesquels circulent les gaz et l’eau qui permettent la vie. Des trous oui mais des trous durables, qui ne s’effacent pas quand on les piétine, qui résistent beaucoup plus au tassement. Des trous englués de matière organique, contrairement au trou produit par le labour qui ne dure pas.

Une conclusion ?

Le sol est une formidable cathédrale du vivant, dont le fonctionnement assure de nombreuses fonctions dans la biosphère, y compris celle de nous nourrir.

Aujourd’hui on peut revisiter certains de nos gestes à l’aune de notre connaissance de ce fonctionnement et déterminer que certains d’entre eux sont un peu, beaucoup, ou pas trop toxiques, et que d’autres façons de travailler sont des vecteurs d’espoir.

Une dernière recommandation ?

Je trouve dommage que nos concitoyens ne soient pas plus sensibles à accueillir une agriculture différente et capables de la soutenir. Parce que au final, c’est quand même eux qui, par la demande du marché, peuvent permettre aux agriculteurs de gérer ou non les sols.

Donc en plus de tout ce que vous avez à faire, allez chercher le citoyen pour lui montrer ce que vous faites et pourquoi.

Propos recueillis par Frédérique Hupin

*Allusion à « De rerum natura », poème du philosophe latin Lucrèce.

Ses deux derniers livres (dont une bande dessinée) :

M.-A. SELOSSE, 2021. L’origine du monde : une histoire naturelle du sol à l’intention de ceux qui le piétinent. Actes Sud, Paris, 480 p.

M. BURNIAT, M.-A. SELOSSE, 2021. Sous Terre (bande dessinée). Dargaud, Paris, 174 p.