Voici le contenu d’un des derniers messages d’avertissement agricole de l’IRBAB, Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave (voir ci-dessous).

Vous l’aurez compris, ce n’est pas de mulots dont il faut parler mais bien de campagnols. Chez les belges aussi, on a tendance, comme en France, à utiliser à tort dans les milieux agricoles, cette dénomination de mulot.

Mis à part cela et ce n’est pas là l’essentiel, le contenu est tout à fait juste et approprié. Il est très positif et encourageant de voir ainsi ce genre de message. C’est une reconnaissance (j’ai envie de dire enfin) des services écosystémiques apportés par la biodiversité dite ordinaire de nos campagnes.

Le dit message daté du 4 avril 2024 :

Ravageurs : Contrôle naturel des populations de mulots par les rapaces

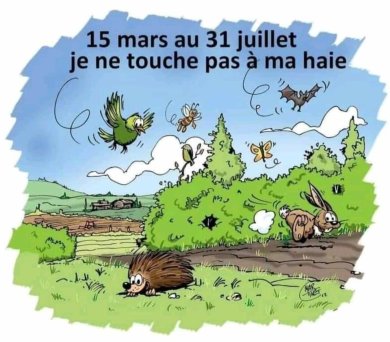

Beaucoup de rapaces sont actuellement observés dans nos campagnes. Profitez de leur présence et installez préventivement des perchoirs à rapaces dans les zones dégagées pour favoriser la prédation naturelle des mulots.

Les mulots, qui pourraient s’attaquer aux graines de betteraves au printemps, après le semis et avant leur germination, trouvent refuge dans les couverts ainsi que dans les talus enherbés. De plus, les hivers doux sont favorables à la survie des mulots.

Dans le cadre de l’IPM, un contrôle des populations de mulots par les rapaces peut être favorisé par l’installation de perchoirs, surtout près des zones à risques. Les rapaces aiment avoir une vue panoramique.

Plus ils sont haut perchés, plus leur rayon d’observation est grand.

Le perchoir proprement dit doit être horizontal, bien fixé et antidérapant (bois brut).

Il doit faire 3–5 cm de large (ou de diamètre) et 20 cm de long. Les perchoirs doivent être installés dès maintenant pour que ces oiseaux s’y habituent. Ils doivent avoir une hauteur minimale de 2,50 m et être placés en bordure de champs (pour ne pas devoir les enlever lors des opérations agricoles), près des talus enherbés et autres refuges pour les petits rongeurs.

Pour rappel, depuis 2014, il n’existe plus de produits agréés pour lutter contre les attaques de mulots en grandes cultures.