Présentation globale de la ferme

Depuis quelques années maintenant, le monde agricole parle de Joel Salatin et de sa ferme " POLYFACE FARM ". Au cœur de la vallée de Shenandoah en Virginie (USA), Polyface, Inc est une propriété familiale de 200 ha, multi-générationnelle, fondée sur le pâturage rationnel rotatif d’André Voisin (ou la gestion holistique de Allan Savory) allant bien au-delà du " label bio et organique ". Dans une quête d’un sol riche, vivant et profond, l’approche de J. Salatin ne se limite pas à de simples labels mais s’engage vers une recherche de la régénération des sols et du bien-être de leur système entier. La structure générale (organisation et infrastructures) de la ferme est ici l’un des éléments le plus intéressant et important.

Depuis quelques années maintenant, le monde agricole parle de Joel Salatin et de sa ferme " POLYFACE FARM ". Au cœur de la vallée de Shenandoah en Virginie (USA), Polyface, Inc est une propriété familiale de 200 ha, multi-générationnelle, fondée sur le pâturage rationnel rotatif d’André Voisin (ou la gestion holistique de Allan Savory) allant bien au-delà du " label bio et organique ". Dans une quête d’un sol riche, vivant et profond, l’approche de J. Salatin ne se limite pas à de simples labels mais s’engage vers une recherche de la régénération des sols et du bien-être de leur système entier. La structure générale (organisation et infrastructures) de la ferme est ici l’un des éléments le plus intéressant et important.

La ferme utilise des méthodes non-conventionnelles et innovatrices avec pour but de développer l’entreprise agricole pour qu’elle soit émotionnellement et économiquement profitable dans un environnement équilibré. La mission de l’entreprise polyface farm est de faciliter la duplication de ce genre d’entreprise agricole dans le monde.

L’âge moyen des agriculteurs dans le monde en développement approche 60 ans et d’ici 15 ans, 40% de toutes les fermes auront changé de mains. Polyface farm veut semer une nouvelle génération d’agriculteurs innovants, de gens qui sont prêts à sortir des sentiers battus.

Leur production principale est basée sur la protéine animale en pâturage avec une variété de micro-entreprises comme l’élevage de bovins, de porcs, de volailles fermières (œufs, poulets, dindes), de lapins, les produits forestiers et autres dérivés (BRF, bois de chauffage et de construction, compost, excès de légumes). La ferme fournit des restaurants et autres, un point de vente direct à la ferme, une boutique en ligne.

Polyface met l’accent sur la " production et la vente locale " de leurs produits. Les Salatin encouragent donc les gens à acheter localement pour sauver les petites entreprises et estiment qu’il est avantageux pour les consommateurs de connaitre leurs agriculteurs et d’où provient leur nourriture.

Définissons le contexte

Lors d’un cours en Angleterre organisé en ce mars 2013 par RegenAG int., Joel à raconté l’histoire de sa région. Lorsque les premiers colons blancs sont venus sur les montagnes et dans les vallées (en Virginie), le paysage était constitué d’écosystèmes Silvo-pastoraux avec de l’herbe très haute contenant des variété abondantes d’arbres largement espacés qui faisaient équipe avec la faune locale. Dans les années 1960 la terre arable sur la ferme des Salatin avait été entraînée par érosion dans la baie de Chesapeake à cause des méthodes agricoles qui avaient précédées (maïs principalement). Quand les parents de Joel ont acheté la ferme, le terrain était incroyablement marqué par de grandes zébrures de roche nue. De l’abondance à la dégradation totale en deux siècles ... Joel décrit comment son père a dû faire avec de vieux pneus de voiture en les remplissant de béton et avec des tubes dans le milieu afin qu’ils puissent soutenir leurs clôtures électriques pour contenir les animaux ; l’érosion du sol était si importante.

Joel raconta encore qu’en 1830, deux événements importants ont eu lieu. Le McCormick Reaper a été breveté et une ferme hippomobile a été créée pour moissonner les céréales (et aussi que Charles Darwin mit la voile sur le Beagle).

Ces événements ont signifié la naissance de deux phénomènes :

– La mécanisation : nous pouvions soudainement labourer beaucoup plus de terres qu’avant et puis la transformation du grain qui était rendue plus facile ;

– Que la vie, avec Darwin, n’est plus considérée comme sacrée, autrement dit, n’est plus respectée (comme dans les méthodes traditionnelles) dans un monde réductionniste et mécanique ;

En 1961, cette petite ferme rocheuse ne pouvait même plus faire vivre une famille lorsque son père l’avait achetée. Maintenant, les sols y sont profonds et la ferme de départ, avec celles louées dans le voisinage, produisent 2 millions de dollars par an et paie 22 salaires. Tout cela sans un seul sac d’engrais. Leur structure animalière leur a permis de créer de la terre rapidement soit par leurs déjections (incluant la litière des animaux), soit par les rotations en pâturage. Ses méthodes sont adaptables sur 75 hectares comme sur 15 000 hectares. Ils peuvent être appliqués n’importe où. " Si ce modèle fonctionne à petite ou grande échelle, alors cela devient une opportunité pour les petits et grands agriculteurs. "

Principe de superposition

Fermier innovant et créatif, Joel Salatin a fait de la biomimicrie (imitation des procédés ou évènements naturels) un atout majeur. En raison de la complexité des différents systèmes, je n’entre pas trop dans les détails et des explications qui demandent beaucoup plus pages !! merci de votre compréhension.

Tous les jours, l’équipe de polyface farm se partage les différentes tâches basées principalement sur la protéine animale copiant le motif des grandes migrations des herbivores.

Tout d’abord, quel est le motif de ces grandes migrations ? Les herbivores à l’état sauvage (Afrique, Amérique du nord, Mongolie… agissent ensemble en troupeau, serrés et groupés, pour se protéger contre les prédateurs. Ils broutent intensément et rapidement sur chaque zone de leur passage. Les herbivores broutent, piétinent et fume de leurs excréments les sols et n’ont pas l’occasion de brouter de manière sélective en fonction de la compétition aux tendres herbacés. Ils mangent ou écrasent toute la biomasse sur l’offre. Les écologistes ont noté qu’une fois que le troupeau se déplace, le système non seulement récupère mais se régénère bien mieux.

A la ferme, le pâturage mobile (le VRAI mob-grazing selon la gestion holistique ou selon le système d’André Voisin) imite le comportement des troupeaux à l’état sauvage en contenant les animaux sur une certaine superficie, puis les passer sur une autre pâture avant qu’ils sur-pâturent. Il y a différentes façons de le faire. Mais tout d’abord, quand est-ce le meilleur moment pour changer les bovins de champs ?

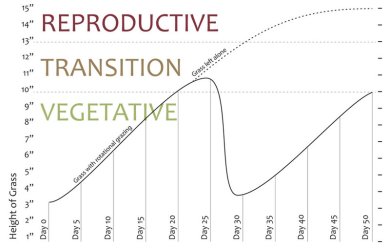

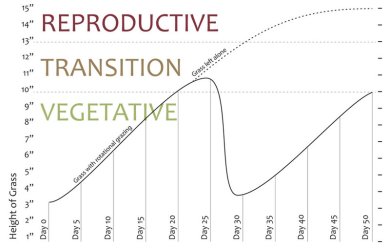

L’analogie des trois âges de l’herbe :

– Il y a d’abord l’herbe " en couches " ou à l’état végétatif, qui est courte, sucrée, celle qui est généralement surpâturée, et à croissance lente ;

– Ensuite, il y a l’herbe " adolescente " ou à la hauteur des bottes ; qui a une croissance beaucoup plus rapide : c’est elle qui doit-être broutée ;

– Enfin, il y a les " vieilles herbes " au stade reproductif qui est de grande taille et également à croissance lente.

L’herbe " adolescente " est la plus efficace pour convertir l’énergie solaire en biomasse. Le rôle de l’herbivore est de tailler dedans et de faire ainsi redémarrer la phase de croissance rapide de l’herbe lorsque la croissance métabolique est à sa hauteur.

" Des pâturages en bonne santé peuvent séquestrer beaucoup plus de carbone que ne le peuvent les forêts. Nous avons à nos pieds l’une des solutions clé du changement climatique ".

Comparée à la structure concentrique de l’arbre, la structure linéaire d’une herbe ressemble plutôt à une " autoroute " pouvant transformer l’énergie solaire bien plus rapidement et efficacement qu’un arbre et peut donc séquestrer plus de carbone. Contrairement à la forêt, nous n’avons pas besoin de la couper à ras, nous la taillons seulement à l’aide des herbivores.

Les vaches : pâturage mobile

Un demi-hectare d’herbe saine peut séquestrer plus de carbone que 2 000 vaches se nourrissant d’herbe, peuvent émettre. Voici une équation pour savoir comment pratiquer le pâturage mobile ; à savoir premièrement, combien d’espace nous faut il donner au troupeau et quand les déplacer :

Un demi-hectare d’herbe saine peut séquestrer plus de carbone que 2 000 vaches se nourrissant d’herbe, peuvent émettre. Voici une équation pour savoir comment pratiquer le pâturage mobile ; à savoir premièrement, combien d’espace nous faut il donner au troupeau et quand les déplacer :

Vaches x jour (calculée par la hauteur de l’herbe) sur un demi-hectare (ou hectare)

Une vache signifie l’équivalent d’une vache adulte, donc si vous avez des génisses, vous avez besoin de travailler en masse équivalente. Les jours sont calculés par la hauteur de l’herbe et combien de temps cela prendrait au troupeau pour brouter la biomasse, mais sans la surpâturer. Plus gros est le troupeau, plus grand doit être le paddock. Tous les paddocks ont un approvisionnement mobile en eau, un complément en minéraux et une " remorque à ombre " en option. Les arbres et les étangs ne sont généralement pas inclus dans les clôtures. La recherche a montré que les vaches gagnent 3,5 kg/jour si l’ombre leur est fournie en été dans un climat comme celui de la Virginie. « Si vos vaches cherchent l’ombre, alors vous devez la leur fournir », explique Joel. Les toiles d’ombrage empêchent également l’évaporation de l’urine et améliore la capture de l’azote dans le sol. Les seules choses qui ne bougent pas sont les deux clôtures de périmètre.

" Je suis un fan de la clôture électrique. La clôture électrique portable contient le troupeau et il n’y a aucun problème à déplacer les vaches car elles aiment être déplacées sur de la nouvelle herbe, fraîche, pleine d’énergie et douce surnommé le " Salad Bar " (buffet de crudités).

La volaille

Comme dans le milieu sauvage, les volailles arrivent trois à quatre jours plus tard sur les paddocks broutés. Elles sont contenues en clôtures électriques avec leur poulailler portable pour les pondeuses et en tracteurs mobiles pour les poulets. Les vaches ont laissées leurs précieuses bouses dans les pâturages nouvellement taillés et les insectes ont pondu leurs œufs. Les poules étalent donc les bouses pour en manger les asticots ou autre insecte tout en fertilisant la pâture et en échange de ce service, les œufs en deviennent donc un sous-produit. Si vous avez vu un pâturage traditionnel vous reconnaîtrez ces proliférations d’azote où l’herbe est plus verte. Les vaches n’aiment pas pâturer là où elles ont déjetées dans le passé. Cette méthode nettoie et désinfecte les pâturages ajoutant le fumiers des volailles.

Comme dans le milieu sauvage, les volailles arrivent trois à quatre jours plus tard sur les paddocks broutés. Elles sont contenues en clôtures électriques avec leur poulailler portable pour les pondeuses et en tracteurs mobiles pour les poulets. Les vaches ont laissées leurs précieuses bouses dans les pâturages nouvellement taillés et les insectes ont pondu leurs œufs. Les poules étalent donc les bouses pour en manger les asticots ou autre insecte tout en fertilisant la pâture et en échange de ce service, les œufs en deviennent donc un sous-produit. Si vous avez vu un pâturage traditionnel vous reconnaîtrez ces proliférations d’azote où l’herbe est plus verte. Les vaches n’aiment pas pâturer là où elles ont déjetées dans le passé. Cette méthode nettoie et désinfecte les pâturages ajoutant le fumiers des volailles.

Encore une fois, le poulailler est une conception mobile simple pour les mois les plus chauds et les poules, tout comme les porcs sont fouilleuses et sont ainsi donc contenus dans une clôture électrique. Elles sont bougées sur de nouvelles terres fraîches dès qu’il est nécessaire et sont aussi nourris de grain.

Parlons cochons

« La perturbation dans la vie est le précurseur de l’innovation et du succès ».

« La perturbation dans la vie est le précurseur de l’innovation et du succès ».

Joel Salatin met 50 porcs sur un quart d’hectare en paddock avec deux tonnes de nourriture. Si les porcs pèsent 45 kg, ils y restent pendant 8 jours. S’ils pèsent 90 kg, il réduit de moitié le temps de présence. Les porcs ratissent les environs et mangent des insectes... Il appelle cela « l’exercice de l’écologie » car ensuite la repousse des graminées se fait à un rythme plus rapide. Puis il envoie les porcs dans la forêt dans un parc de 2 hectares. Ils peuvent à nouveau arracher les ronces et les repousses d’arbres, manger les insectes qui affectent les arbres et laissant aussi leurs déjections. Les arbres poussent mieux, les porcs respirent les spores et puis les expirent, propageant les champignons bénéfiques dans leur sillage. Ainsi, le revenu de la forêt est bien meilleur. Les cochons sont aussi utilisés pour préparer les sols maraîchers ou préparer de nouvelles pâtures.

Autres productions

Donc, si je résume. Ce modèle basé sur les grandes migrations des herbivores dans les grandes prairies commence ici par le passage des bovins, suivis par les poules et poulets. Mais comme dans toute prairie, il y a d’autres animaux comme les lapins. La mise en cage mobile des lapins sur un demi-hectare de pâturage peut générer 40 000 dollars par an. Ils ont un régime alimentaire à base d’herbe et sont élevés sélectivement par le fils Salatin qui a démarré sa propre entreprise à l’âge de neuf ans. Pour agrandir la variété des produits, ils alternent aussi dans les rotations en pâture, dindes et dindons.

Logement des animaux en hiver

Les serres, qui en été servent à des fins maraîchères, sont utilisées pour accueillir les porcs, les poulets et les lapins où tout le monde vit " superposé ". Les porcs vivent au niveau du sol, les poules au-dessus d’eux et les lapins dans des cages sur les côtés. Les cochons raffolent des crottes de lapin. Les serres offrent un abri aux animaux qui laissent derrière eux un environnement bien désherbé et fumé ; par ailleurs, en mélangeant les espèces animales, les agents pathogènes sont beaucoup moins offensifs (phénomène de confusion).

Les vaches quand à elles, sont logées dans de simples étables ouvertes. Cette technique mise au point par Joel est très innovante car elles regroupent différents éléments qui agissent en synergie. Tout d’abord, La litière est entretenue directement à même la terre. La litière s’y empile et devient profonde et haute à la fin de la saison. Le pourcentage C/N est respecté et la litière reste donc saine et chaude, ce que les bovins aiment. Ils consomment donc moins de foin pour maintenir leur énergie corporelle. Entre les deux couches de paille ou de plaquette de bois et de déjections, du mais et de l’orge sont semés et laissés à fermenter. Les mangeoires à foin sont conçues pour être haussées mécaniquement (car la litière s’épaissit au fur et à mesure de l’hiver) pour faire en sorte que l’alimentation reste hygiénique tout comme les abreuvoirs.

Après que les vaches soient retournées au pâturage à la belle saison, viennent les cochons qui occupent l’étable pour une quarantaine de jours. Ils remuent donc cette litière compactée qui peut aller jusqu’à 1,20 m de haut pour y trouver le maïs fermenté (dont ils raffolent). La litière anaérobie s’oxygène et le compostage peut alors commencer. Ensuite, ce compost est placé à l’extérieur en tas. A la fin du processus, il est emballé, vendu ou étendu en plein champ. Une litière faite et compostée de cette manière est bien plus riche qu’un fumier standard car les différents éléments " crus " ont été chauffés et transformés par les micro-organismes et organismes. Les pathogènes ont brulés et la matière est maintenant directement assimilable par les sols.

Par ailleurs, en hiver en forêt, l’heure est à la tronçonneuse et au broyeur… Comme pour beaucoup d’agriculteurs, durant la saison dormante et donc la plus calme, les employés de polyface farm en profitent pour exploiter 200 hectares de bois alentour. Ils débitent des troncs d’arbres pour être utilisés soit brut en constructions ou en rénovations ou alors pour la production de planches, poutres etc. Ils font bien entendu du bois de chauffage et transforment le branchage en BRF ou plaquettes utilisées pour les besoins de la ferme et vendu au public.

Le " Stacking " ou superposition, la clé de la réussite

Vous l’aurez compris, Joel Salatin n’empile pas seulement les animaux en serres ou en régimes de pâturage sur ses terres. Il a également fait de même avec différentes entreprises complémentaires à la ferme. Il l’appelle « empilage synergique gratuit d’entreprises saisonnières » ! Un autre exemple, Il a trouvé un cultivateur de champignons shiitakes (variété du japon) qui a mis en place un système sur le côté ombragé sous les combles de son hangar. Il effectue aussi des visites de la ferme pour les enfants, des foires alimentaires ainsi que d’un service de livraison directe aux clients avec la vente des produits de la ferme (bétail, œufs…).

L’un ne va pas sans l’autre, si Polyface farm à réussi au niveau de leur production, ils ont aussi su mettre en œuvre un plan stratégique commercial solide. Leur marché à été intelligemment établit et vous sera décrit lors de mon prochain article.

Une idée reçue revient souvent lorsque l’on parle de jardinage bio : cela prend du temps et peu coûter de l’argent. Pourtant, il n’en est rien. Personnellement, je passe autant de temps dans mon potager bio aujourd’hui qu’il y a une quinzaine d’année lorsque j’utilisais divers produits inutiles.

Une idée reçue revient souvent lorsque l’on parle de jardinage bio : cela prend du temps et peu coûter de l’argent. Pourtant, il n’en est rien. Personnellement, je passe autant de temps dans mon potager bio aujourd’hui qu’il y a une quinzaine d’année lorsque j’utilisais divers produits inutiles.