Le facteur lumière, alors qu’il est naturellement très bien intégré avec les panneaux solaires, est souvent sous-estimé en agriculture. Cependant et pour que les végétaux puissent faire une photosynthèse efficace, il faut qu’ils soient directement exposés au soleil afin de recevoir les fameux photons : minuscules ondes électromagnétiques. D’où, d’ailleurs, la surprise de bons rendements pour cette moisson 2025, au vu des taux d’ensoleillement !

Une plante qui se trouve à l’ombre, comme avec cet exemple canadien où le colza de printemps (canola) qui se trouve majoritairement à l’ombre des chaumes du blé précédent, affiche un gros décalage à la floraison et certainement une réduction de rendement potentiel. C’est pour cette raison que la hauteur de conduite des vignobles est conditionnée par la largeur des entre rangs : on parle alors d’ombre portée. C’est aussi pour cette raison que les viticulteurs tendent à planter dans une direction nord-sud ; afin de mieux intercepter le soleil. C’est enfin cette même stratégie d’amélioration de la captation de la lumière que l’on retrouve dans l’approche « corridors solaires » en maïs.

Une plante qui se trouve à l’ombre, comme avec cet exemple canadien où le colza de printemps (canola) qui se trouve majoritairement à l’ombre des chaumes du blé précédent, affiche un gros décalage à la floraison et certainement une réduction de rendement potentiel. C’est pour cette raison que la hauteur de conduite des vignobles est conditionnée par la largeur des entre rangs : on parle alors d’ombre portée. C’est aussi pour cette raison que les viticulteurs tendent à planter dans une direction nord-sud ; afin de mieux intercepter le soleil. C’est enfin cette même stratégie d’amélioration de la captation de la lumière que l’on retrouve dans l’approche « corridors solaires » en maïs.

Et si on parlait de la lumière !

Grande consultation sur l’agriculture par The Shift Project

The Shift Project, en partenariat avec l’association The Shifters, lance une grande consultation auprès des agricultrices et des agriculteurs au sujet de l’avenir de l’agriculture française : quelles sont les perceptions, les attentes, les actions aussi mises en place par les agriculteurs pour faire face aux contraintes physiques.

Les réponses à cette consultation permettront d’enrichir notre étude « Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère » qui vise à analyser les enjeux physiques et les risques auxquels est confronté le secteur et à formuler des propositions éclairées pour y faire face.

Le questionnaire dure 10 à 15 minutes maximum depuis un ordinateur ou un smartphone, et les réponses sont strictement anonymes. Il s’adresse à l’ensemble des agriculteurs et agricultrices, sur toute la France métropolitaine, et concerne toutes les productions agricoles. Plus de 4000 agriculteurs ont déjà répondu à cette consultation.

Attention, la consultation prend fin le 5 octobre !

N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour répondre ; c’est important pour donner une place à l’agriculture de conservation des sols !

Pour cela, si vous acceptez, vous trouverez :

Le lien de la consultation : http://grandeconsultationagri.fr/

La vidéo de Jean-Marc Jancovici : https://youtu.be/doDnSLhKzWE

Plus d’éléments (posts, affiches, etc.) dans ce kit de diffusion

Et si vous avez encore quelques minutes, voici un lien vers un extrait, en vidéo, d’échange entre Frédéric Thomas, alors sur sa ferme, et Jean-Marc Jancovici.

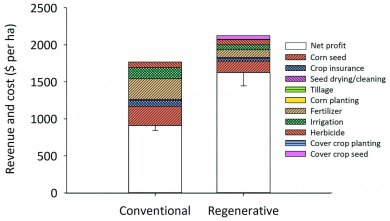

Les parcelles en agriculture régénérative dégagent pratiquement le double de revenu des parcelles en conventionnel

Alors qu’il n’existe pas ou peu d’évaluation in situ, cette étude a permis de mesurer les impacts relatifs entre des parcelles de maïs « conventionnelles » et d’autres menées en « Agriculture Régénérative » sur la gestion des ravageurs, la préservation des sols, la productivité mais également les aspects économiques entre des couples d’exploitations des grandes plaines du Nord des USA (Minnesota, Dakota du Sud, Dakota du Nord et Nebraska).

- Recettes et coûts - comparaison agriculture régénérative et conventionnelle - USA

- La hauteur des blocs représente la moyenne du produit d’activité globale à l’hectare pour les 40 parcelles (pour chaque « modalité »)

Source : PeerJ- Life & Environment de Claire E. LaCanne (Natural Resource Management Department, South Dakota State University) et Jonathan G. Lundgren (Ecdysis Foundation, Estelline, South Dakota)

Le résultat économique a été évalué en tenant compte des coûts directs mais aussi des revenus de chaque parcelle, excluant les charges de structures et autres dépenses indirectes. Les parcelles en Agriculture Régénérative sont celles qui utilisent a minima 3 des 5 pratiques culturales positives présentées (1 : Non travail du sol, 2 : pas de désherbage chimique, 3 : aucune forme d’insecticide, 4 : des couverts multi-espèces et 5 : pâturage de ces derniers). Les systèmes régénératifs affichent tout de même 70 % de marge nette supplémentaire en comparaison des parcelles classiques. Concernant les coûts de production, si ce n’est pas vraiment le travail du sol qui fait la différence (beaucoup des agriculteurs sont en strip-till ou SD dans ce secteur), ni le niveau du désherbage, beaucoup d’économies apparaissent au niveau du poste engrais bien que les agriculteurs en ACS dépensent plus en semences de couverts végétaux. Une autre différence très logique se trouve au niveau de l’irrigation. En complément, les agriculteurs en systèmes régénératifs réduisent leur budget d’assurance comme leur système de production est plus résilient et économisent également sur les semences de maïs (moins d’OGM : une autre forme d’assurance). Enfin, le séchage des semences, le semis du maïs comme des couverts sont intégrés dans les calculs mais pas visibles sur le graphe car ils sont négligeables. Par contre, les profits complémentaires liés aux productions animales ne sont pas inclus.

Le résumé de cette étude que nous avons publiée dans la revue TCS N°105 de novembre/décembre 2019 montre bien la puissance économique et la résilience de l’ACS à partir du moment où elle est mise en œuvre avec une approche systémique.

LOMe - Légumineuses Oléagineux Méthanisation

C’est le projet sur lequel Eugène Triboi de l’INRA de Clermont-Ferrand (à la retraite depuis presque 20 ans) a travaillé pendant toute sa carrière : LOMe (Légumineuses, Oléagineux, Méthanisation).

Un essai de 26 ans

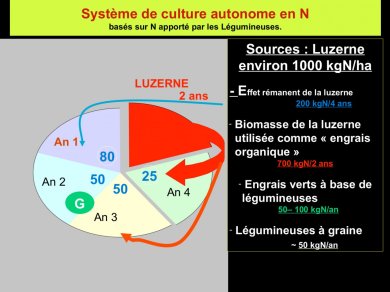

De 1968 à 1994, il a commencé par analyser la quantité d’azote que l’on pouvait recueillir dans le fourrage d’une luzerne pendant deux années de culture : 689 kg de N/ha (268 la première année et 421 la seconde). Ensuite, il a enchaîné par quatre cultures (blé/maïs/blé/orge) avant de revenir en luzerne. Lors de cette période céréalière, il a déterminé l’effet rémanent de la luzerne, c’est-à-dire l’azote supplémentaire que procurent deux années de luzerne via le sol sur les cultures suivantes. Après avoir suivi cinq cycles, il conclut sur un bénéfice supplémentaire de 202 kg N/ha (83/47/48/25) pour les quatre années de culture après les deux ans de luzerne.

Ainsi en additionnant l’azote de la biomasse et l’azote rémanent, E. Triboi démontre, avec ses recherches, un bénéfice azote de 891 kg N/ha pour seulement deux années de présence de la légumineuse : c’est tout de même un apport important compris entre 400 et 500 kg de N/ha/an !

Près d’une tonne d’azote pour deux années de luzerne

Non satisfait par ces premiers résultats encourageants, E. Triboi a ensuite réfléchi à un système de cultures autonome en azote qui fonctionnerait sur six ans avec deux ans de luzerne et quatre années de cultures. En cumulant les effets rémanents (200 kg de N/4 ans), l’azote contenu dans le fourrage de la luzerne (700 kg de N/4 ans), les 50 à 100 kg de N apportés par un couvert d’interculture et les 50 kg de N/ha apportés par une association ou une légumineuse graines en fin de cycle cultural, il obtient au total environ 1000 kg de N/ha. Cela représente environ 250 kg de N/ha/an pour les quatre années de production céréalière, un niveau de fourniture largement suffisant pour assurer la fertilisation de cultures productives, voire un stockage additionnel de carbone.

Enfin, hormis l’entrée d’azote, qui est loin d’être négligeable au tarif d’aujourd’hui, quelle est la rentabilité des deux années de luzerne et comment transfère-t-on habilement la fertilité ?

Ramener l’élevage

La première solution est de broyer et transférer la végétation mais c’est une manière coûteuse en travail, en énergie et pas vraiment efficace.

La seconde solution est d’alimenter des ruminants. Ils vont valoriser le fourrage et profiter de cette source de protéines de qualité. Comme ils rejettent en moyenne 80 % de l’azote ingéré, le fumier/lisier devient une source de fertilisant qui enrichit le statut azoté de l’exploitation, à condition que les engrais de ferme soient bien gérés sur des sols fonctionnels.

Finaliser par la méthanisation

Enfin, l’approche choisie et mise en avant par E. Triboi est la méthanisation. C’est le moyen de fournir de l’énergie verte pendant ces deux années de légumineuse pérenne tout en produisant un engrais naturel, complet, riche en azote, en potasse et en soufre qui peut être transféré aux bonnes périodes et en fonction des besoins, sur les cultures. Vu sous cet angle, l’agriculture pourrait redevenir « autonome » en énergie renouvelable et certainement productrice nette tout en fixant naturellement son azote et recyclant une bonne partie de sa fertilité. Lorsque l’on pense que ces mesures et propositions ont une bonne vingtaine d’années, il faut admettre le côté visionnaire d’E. Triboi.

Bien entendu, ce niveau de fourniture en azote et le recyclage de la fertilité comportent certainement quelques défis techniques qui doivent pouvoir être dépassés au vu des enjeux actuels. Il ne nous reste donc qu’à tester et mettre en œuvre LOMe !

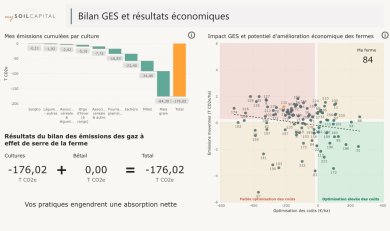

Enfin mes premiers certificats carbone !

Après plus de 25 années de mise en avant de l’Agriculture de Conservation pour ses nombreux bénéfices mais aussi pour sa capacité à réinjecter du carbone dans les sols, je vais enfin pouvoir goûter au plaisir de toucher mes premiers certificats carbone.

|

|

Je suis très satisfait du bilan réalisé avec Soil Capital et le diagnostic fourni puisqu’il traduit assez bien comment je perçois mon exploitation dans son ensemble.

176 t de CO2 (1,27 t/ha), c’est un bon point de départ qui me semble facilement améliorable à la vue des résultats techniques très moyens de 2020. Le maïs, qui était très présent la campagne passée, sort logiquement bien avec presque 3 t/ha. L’orge d’hiver me surprend avec le meilleur score qui passe les 3 t /ha : dommage que la surface était réduite. Ce sera mieux cette année avec 22 ha ! Enfin je suis un peu déçu par le niveau des légumineuses graines ; il faut avouer que le rendement avec 2,2 t n’était pas folichon, même si c’est économiquement une bonne base pour les couverts ! Au regard de ces données, je pense aujourd’hui que l’exploitation peut atteindre assez facilement les 250 t et pourquoi pas les 300 t de CO2/an !

Au-delà de ce chiffrage très intéressant et éventuellement les quelques euros supplémentaires de bonus que ce carbone séquestré peut apporter, ces premiers certificats ont un impact beaucoup plus fort :

• ils vont enfin prouver la puissance de l’agriculture de conservation en matière de séquestration du carbone. Cependant les pratiques agricoles ne doivent pas être orientées pour cet objectif de manière isolée ; c’est seulement la cohérence agronomique des approches mises en œuvre, la recherche de l’efficience énergétique et économique et de la productivité qui doivent conduire à ce résultat. Comme pour les nitrates, la séquestration du carbone ne doit être que l’une des bonnes conséquences des pratiques culturales déployées au sein d’un territoire.

Pour plus d’info sur l’agriculture du carbone :

https://agriculture-de-conservation.com/L-agriculture-du-carbone-un-projet-innovant-a-porter-ensemble.html

• Cette « rémunération » va bien évidemment soulever beaucoup de controverses et ouvrir des débats passionnels. Cependant elle risque inévitablement de nous éloigner des politiques de moyens, qui n’ont pas vraiment prouvé leur efficacité, vers des politiques de résultats beaucoup plus pragmatiques.

• Le carbone nous conduit inévitablement aux matières organiques des sols mais aussi à l’activité biologique. Ce nouveau focus va orienter plus de recherches et de mesures qui nous apporteront des informations pertinentes pour encore mieux gérer cette « boîte noire » et optimiser la séquestration en accélérant la régénération de nos sols.

• Enfin, le dossier carbone, assez bien compris du grand public va aussi permettre de vraiment mettre en avant l’agriculture, seule activité capable de capter avec la photosynthèse de grandes quantités de CO2 de l’atmosphère, et entre autres, l’ACS comme une troisième voie « vertueuse ». 176 t de CO2 représentent tout de même environ l’équivalent de 1,2 millions de km avec une voiture moyenne (150 g de CO2/km soit environ 5l de GO/100km de consommation). Vu sous cet angle, la contribution de l’agriculture en matière de limitation des émissions de GES montre toute sa puissance d’autant plus que l’effort engendre d’autres bénéfices écologiques et environnementaux !

Si je pratique l’agriculture de conservation des sols, est-ce que je fais de l’agroécologie ?

L’agriculture de conservation des sols est parfois appelée à tord "non labour". C’est un ancien concept qui ne correspond plus à ce qui se passe vraiment sur le terrain en France chez les agriculteurs qui pratiquent l’agriculture de conservation des sols.

Nous avons évidement abandonné tout travail mécanique du sol et relayé cette action aux vers de terre et aux racines qui font beaucoup mieux avec seulement de la photosynthèse comme source d’énergie. Cependant, lorsque nous parlions de "non-labour" nous étions plus dans une posture négative. Aujourd’hui, l’opinion public est trop binaire et pour beaucoup de sujets comme avec l’agriculture on met trop en avant les "non quelque-chose". Cette posture est source de conflits et est le carburant de l’agribashing !

A partir du moment où on entre en agriculture de conservation des sols et en agroécologie, on adopte au contraire une posture positive. On ne va pas être anti-quelque-chose, on devient pro-ce-qui-est-mieux et qui va progressivement réguler ce qui peut nous ennuyer. En plus les impacts collatéraux ou externalités sont multiples et elles aussi positives.

Enfin ce changement de posture apporte de l’ouverture, de l’écoute et permet de continuer d’évoluer dans cette forme d’agriculture qui est plus une dynamique qu’un aboutissement.

Ainsi, limiter voire supprimer, le travail du sol, les phytos, l’azote n’est plus un objectif mais devient un moyen dans cette boîte à outils encore plus large afin que chacun fasse progresser son système de production en fonction de son contexte, ses contraintes et aussi ses propres attentes.

C’est la globalité de l’approche et la cohérence de juxtaposition de ces éléments qui nous mène vers une agriculture plus agroécologique.