Nombreux sont ceux qui sèment un couvert végétal après la moisson ou qui devront implanter un colza pendant l’été. Au-delà des interrogations quoi implanter et comment faire, se pose souvent la question de la gestion de l’azote. La réponse est assez compliquée et influencée par de nombreux facteurs comme le niveau d’auto-fertilité, le recul TCS et/ou SD avec un mulch en surface, comment les chaumes et les pailles vont être gérées (prélevées, broyées, incorporées ou laissées debout) et le temps entre la récolte et le semis mais aussi le climat de l’année qui induira plus ou moins de minéralisation.

- Résidus en surface

- La conservation d’un mulch et des résidus à la surface du sol induite par la limitation voire la suppression du travail du sol, revêt énormément d’aspects très positifs comme la protection du sol, le développement de l’activité biologique, la bien meilleure gestion de l’eau et même la séquestration d’un peu de carbone. Cependant, ce mulch, surtout à la sortie d’une culture de céréale en été avec retour des pailles, entraine une faim d’azote et de fertilité très ponctuelle qu’il faut apprendre à mieux contourner afin de capitaliser encore plus sur les bénéfices apportés par l’AC.

Il est donc difficile et même très hasardeux de donner des chiffres avec précision. Il est cependant possible de mettre en avant des risques et des tendances afin de permettre à chacun d’ajuster au mieux ses pratiques.

Lorsque que l’on parle de simplification du travail du sol et de semis direct, il est important d’intégrer plusieurs points importants dans cette histoire :

– les résidus organiques et surtout les pailles à fort C/N peuvent prendre des mois voire plusieurs années à se décomposer notamment à la surface du sol. Ceci signifie que l’azote nécessaire à cette décomposition sera aussi mobilisé sur cette même période de temps et non totalement et immédiatement.

– Le climat, en fonction du niveau d’autofertilité, peut aussi modifier énormément le niveau des fournitures dans ce bilan. Un sol chaud et humide en été peut minéraliser entre 1 à 3 kg N/ha/jour et même plus si l’auto-fertilité est importante (recul TCS/SD avec des couverts et des apports organiques). D’autres, au niveau d’auto-fertilité faible, seront beaucoup moins fournisseurs, ce qui amplifie les risques de faim d’azote.

– Le travail du sol est toujours très minéralisant surtout avec le retour de l’humidité. Il peut fournir assez facilement l’amorce de fertilité N pour commencer la décomposition des pailles.

– Il est admis et largement vérifié que 1 t de paille incorporée au sol va rapidement mobiliser entre 10 et 15 kg de N/ha d’azote récupérée par des bactéries et des champignons aux C/N assez faibles (entre 5 et 10) pour leur développement. Ils en ont besoin pour constituer leurs ADN et protéines et ils sont beaucoup plus efficaces sur cette ressource rare à cette époque que des jeunes plantules de colza ou de couvert. Bien sûr, cet azote n’est pas perdue et sera redistribuée plus tard, une fois ces décomposeurs morts (renouvellement et manque de nourriture) et consommés par des protozoaires aux C/N beaucoup plus élevés (voisin de 30).

– Ainsi le mode de gestion des pailles va engendrer de grandes différences en matière d’azote et de fertilité disponible dans la zone de semis ; celle qui soutient les premiers stades de développement des cultures. Si l’on établit un gradian, les scénarios pourraient se répartir de la manière suivante : pailles incorporées>pailles ramassées>pailles fauchées haut avec résidus peu broyés> pailles fauchées bas et laissées au sol>pailles mulchées en surface. Là encore, il est difficile de donner des chiffres mais entre tous ces scénarios, le niveau d’azote disponible au moment du semis du couvert et/ou du colza peut varier entre 100 et seulement 25 kg de N/ha et la différence peut même être accentuée si l’on ne considère que les 5 premiers cm : la zone de positionnement des graines. Le semis d’été de couvert végétal ou d’autres cultures est non seulement le plus compliqué en matière de période (souvent chaude et sèche), de résidus à traverser mais également de fertilité disponible au moment de l’installation et démarrage des plantes. Cependant et une fois cette période et barrière franchies, les plantes accèdent à la fertilité plus en profondeur, non impactées par les résidus en surface et souvent à la minéralisation de fin d’été et d’automne qui revient avec les premières pluies. D’ailleurs celle-ci sera favorisée par la protection du mulch en surface qui permet de mieux accueillir l’eau, limiter l’évaporation et maintenir une température du sol et des conditions plus stables et fonctionnelles pour l’activité biologique. Il s’agit là d’un rééquilibrage intéressant mais qui ne change en rien les soucis de manque de fertilité précoce.

Pour contourner cette difficulté, il existe plusieurs solutions. Elles peuvent être plus ou moins combinées les unes aux autres :

– travailler avec des couverts permanents : leur enracinement profond leur permet d’accéder à l’eau mais aussi à plus de fertilité en plein été et quel que soit le niveau de couverture. Comme ce sont des légumineuses, ils ne sont pas non plus limités par un manque d’azote qu’ils ont la capacité de fixer.

– Pour les implantations de cultures (colza entre autres), on comprend bien ici l’impact direct du choix du précédent qui au-delà de déterminer le risque en matière de salissement et de ravageurs, est déterminant sur le statut N du sol au moment du semis. Ceci prône encore une fois pour des enchainements légumineuse/colza.

– Le strip-till et dans une moindre mesure le semoir à dents en écartant plus au moins les pailles et les résidus, limitent de manière locale la préhension d’azote et facilitent le démarrage. C’est aussi pour cette raison qu’ils sont souvent plus performants dans ces conditions d’été.

– Retirer les pailles en élevage ou faucher haut est également un moyen très efficace pour minimiser cette faim d’azote précoce. Même si les résidus tombent au sol plus tard, les racines du couvert seront déjà loin et beaucoup moins influencées par les flux de fertilité à la surface du sol.

– Semer des associations surtout pour les couverts. Comme il est difficile de prévoir les flux de fertilité mais aussi leurs amplitudes, le plus simple est de rester sur des associations. En situation de sous N, ce seront les légumineuses qui s’imposeront alors que si l’azote devient facilement disponible, ce seront les crucifères et les graminées qui vont dominer. De cette manière, le couvert permettra même de rééquilibrer au sein de la parcelle dans la végétation de surface, l’hétérogénéité de la fertilité azotée laissée dans le sol par la culture.

– Choisir plutôt des plantes à enracinement rapide et profond comme le radis, la féverole ou le radis chinois. Leur dynamisme racinaire leur permet de prospecter rapidement hors des lieux de restriction, contrairement à des graminées.

– Les grosses graines comme la fèverole, la vesce ou les pois sont favorisés dans ce type d’environnement. En fait, les réserves de leurs graines, qui contiennent en moyenne 4% d’azote mais aussi beaucoup d’autres nutriments, jouent le rôle d’engrais starter. Ainsi et lorsque vous semez 100 kg de féverole/ha vous localisez à minima et au plus proche de l’embryon 4 kg de N/ha. Ainsi, on comprend mieux la meilleure réussite de ce type de culture ou couverts même en été.

– Enfin pourquoi ne pas localiser un peu de fertilisation pour compenser et contourner cette restriction qui souvent est trop sous-estimée. Même si cette approche semble un coût supplémentaire, ce n’est en fait, qu’une avance de fertilisation. Si le couvert est réussi, cet engrais ne sera ni lessivé ni perdu mais simplement stocké dans la biomasse avant d’être restitué progressivement aux cultures suivantes.

Sur ce, bonne gestion des pailles et résidus et surtout, bon semis de couvert et/ou de colza !

- Couverts et fertilisation

- Plateforme de couverts croisée avec une fertilisation dans le nord 41. Bien que ce soit difficilement défendable, avec leur apport de 100 l/ha de solution N sur les chaumes, nos parents n’étaient en fait pas si loin du compte. Aujourd’hui, il est possible de faire beaucoup mieux avec les couverts et les équipements que nous avons et le coup de pouce au démarrage semble de plus en plus évident. Bien souvent et comme toujours ce n’est pas vraiment l’eau qui est le facteur limitant mais la fertilité immédiatement mobilisable à la levée de la culture ou du couvert.

Calcul de coin de table

1 - carbone dans les pailles d’un blé ajoutées au sol : 5 t/ha X 0,45 (teneur moyenne) = 2250 kg de C/ha.

2 - N présent dans ces mêmes résidus : avec un C/N qui est voisin de 100, cela fait 22,5 kg de N/ha dans les pailles.

3 - Si l’on suppose que 30% du carbone est utilisé par l’activité biologique pour sa croissance (constitution) et que les 70% restant sont respirés pour leur métabolisme (énergie) et évacués sous la forme de CO2 (rapport assez stable dans le vivant pouvant s’appliquer aux bactéries comme à une vache) : la biologie de décomposition va donc intégrer au moins 675 kg/ha de C (2250 X 0,30%) dans leur croissance. Ce n’est tout de même pas une paille !

4 - Si l’on assume que cette biologie possède un C/N de 10 (voisin du C/N moyen de la matière organique du sol), bien que celui des premiers décomposeurs soit souvent inférieur, le besoin en azote pour leur croissance va être d’au moins 67,5 kg de N/ha.

5 - Sachant que la paille va apporter 22,5 kg de N/ha (élément constitutif), le bilan est très déficitaire : 67,5 – 22,5 = 45 kg de N/ha que l’activité biologique de décomposition devra trouver pendant l’été et à l’automne dans les premiers cm de sol et ceci sans stimulation de minéralisation par du travail du sol lorsque l’on est en TCS et à fortiori en SD.

Bien que ce calcul soit assez brut, nous y retrouvons assez facilement nos « billes » ou plutôt nos kilos d’azote ! Par ailleurs, il illustre bien cette sous fertilité chronique qui trop souvent pénalise le démarrage de nos couverts et de nos cultures. Sachant que l’azote n’est que le marqueur de la fertilité globale, cette démonstration démontre parfaitement l’intérêt d’une fertilisation localisée complète, surtout dans ces conditions de post récolte, de sécheresse et de masse de pailles importante à digérer.

Fertilisation des couverts : expérimentation menée par la CA53

Afin de défendre l’intérêt d’anticiper les apports d’engrais de ferme sur les couverts végétaux, la CA de Mayenne a mené pendant 2 années des expérimentations en allant fertiliser différent couverts végétaux directement avec de l’engrais azoté.

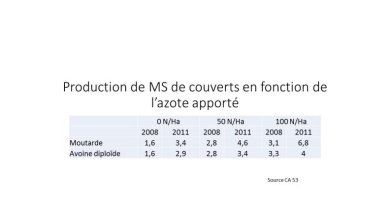

Production de matière sèche des couverts en fonction de l’apport d’azote (2008 et 2011) en t de MS/ha

Ces mesures, malgré des sols similaires et des niveaux de reliquats post récolte assez modérés (moins de 50 N/ha), font apparaître nettement l’effet année qui en fonction de l’humidité et la température de l’automne (très favorable en 2011 par exemple) va plus ou moins favoriser le niveau de minéralisation et par conséquent la biomasse des couverts. Ensuite et sans surprise, l’apport d’azote a un impact important sur la production de biomasse et en moyenne double celle-ci, même dans le cas de l’automne 2011. Enfin la moutarde, comme toutes les crucifères, prouve ici sa capacité à mobiliser de grandes, voire très grandes, quantités d’azote si celui-ci est disponible alors que l’avoine brésilienne arrive en bout de course avec 4 t de MS/ha. C’est en partie pour cette raison qu’il est nécessaire de toujours intégrer une certaine quantité de crucifères dans les mélanges de couverts.

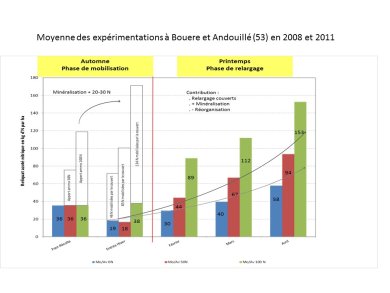

Moyenne des expérimentations à Bouere et Andouillé (53) en 2008 et 2011

Comme le montre ce graphique, l’apport d’azote immédiatement disponible 3 semaines après le semis du couvert (50 et 100 kg/ha) permet d’augmenter significativement la disponibilité de fertilité alors que les reliquats (36kg/ha) et la minéralisation automnale sont réduits. Cependant cette dernière est très dépendante des conditions météo de l’automne et de l’entrée de l’hiver et donc imprévisible comme en témoigne la différence entre les deux années d’expérimentation.

Ensuite, bon an mal an, l’augmentation de la biomasse aérienne produite est d’une tonne de MS/50 kg d’azote ce qui est relativement logique. Par contre et quelle que soit la fertilité disponible, les niveaux d’azote libre, donc à risque de lessivage à l’entrée de l’hiver, sont conformes à l’objectif CIPAN avec moins de 20 kg de N/ha pour les modalités 0N et 50 N et encore très acceptables avec seulement 40 kg de N/ha pour la modalité 100 N qui est une situation extrémisée pour les besoins de l’expérimentation.

Ensuite, au printemps suivant dès que le couvert commence à se dégrader, la phase de relargage et le niveau d’azote disponible augmente progressivement avec un gradient qui suit le niveau de fertilité et la biomasse produite. Cet azote qui est relativement proportionnelle aux quantités en jeu à l’automne est cependant le fruit de la minéralisation du couvert (détruit en décembre et février) + la reprise de minéralisation du sol au printemps + le priming effect de l’azote apportée à l’automne – la réorganisation pour dégrader les résidus. L’abaissement du C/N du couvert avec la fertilisation doit aussi faire également partie des effets secondaire qui expliquent une plus forte redistribution au printemps suivant dans les modalités 50 et 100N.

Ces résultats démontrent parfaitement le transfert d’azote entre l’automne et le printemps que peuvent réaliser les couverts : un niveau de transfert qui est d’ailleurs relativement proportionnel avec la fertilité en jeu. A ce titre, la redistribution de la modalité 100 N est même trop élevée et peut exposer le sol à des lessivages printaniers. C’est pour ces raisons que nous sommes plutôt favorables à une destruction plus tardive des couverts surtout lorsqu’ils contiennent une partie de légumineuse.

Enfin cette expérimentation accrédite l’intérêt d’une fertilisation localisée pour aider les couverts à s’installer sans risque de lessivage si l’implantation est réussie. Ces résultats, bien que l’essai ait été conduit avec de l’engrais azoté, confirment enfin l’intérêt d’apporter une partie des engrais de ferme, et notamment les fumiers à l’automne sur couverts installés.

A l’automne comme au printemps c’est avant la température et l’énergie disponible (la lumière), souvent la fertilité et entre autre l’azote qui est le facteur qui limite le plus la croissance végétale. Avec le temps et la croissance du volant d’auto-fertilité, les plantes, seront plus aptes à mobiliser cette fertilité même avec une humidité réduite. Cependant et pendant la période de transition il semble indispensable de soutenir leur développement avec une légère fertilisation afin de stimuler la production de biomasse et limiter le temps de transition.