Alors qu’en mai dernier dans le grand sud de l’Algérie, sous pivot d’irrigation, la moisson du blé battait son plein, plus au nord à Oued Lili (Tiaret), les agriculteurs faisaient triste mine. Leurs parcelles étaient sinistrées. En cause la sécheresse et l’incapacité des services agricoles à proposer des alternatives...

A l’occasion d’une réunion, en bordure de champ, le délégué départemental commentait alors : « nous sommes dans la commune de Gartoufa. Nous n’avons jamais vu une telle situation. » Il précisait : « depuis 2017, on a connu 5 années sèches et 2 moyennes. » Il désignait une parcelle où la couleur ocre de la terre dominait et où seuls quelques plants de blé chétifs étaient disséminés ici et là. Manifestement, il s’agissait d’une culture extensive, où l’itinéraire se réduit le plus souvent à un passage de cover-crop avant le semis et au mieux à un labour.

- Parcelle de blé - sud algérien - mai 2025

- La sécheresse n’explique pas tout. Certaines lignes de blé se sont mieux développées.

La bordure de la parcelle laissait cependant apparaître quelques lignes de blé bien plus hautes que les autres. Les pluies avaient donc été assez suffisantes pour assurer un minimum de développement. Certes, pas assez pour dégager un bénéfice, mais suffisant pour récupérer une partie des charges.

La sécheresse, à elle seule, n’expliquait donc pas l’état sinistré de la parcelle.

Au Maroc, des essais confirment la supériorité du SD

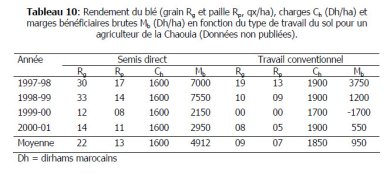

Les essais pluriannuels réalisés à Settat (Maroc) par Rachid Mrabet confirment la supériorité du semis direct. En cas de sécheresse, l’agriculteur arrive à produire une petite dizaine de quintaux de blé.

Les essais montrent que dans les environnements semi-arides, les parcelles semées à l’aide de semoirs à dents permettent une levée rapide et homogène, même si par la suite une absence de pluie peut pénaliser la culture. Une telle levée est liée au fait que le passage de la dent du semoir suivie de la roue plombeuse, crée un sillon qui sert d’impluvium. La pluie se concentre juste où se situe la semence.

Dans le cas d’Oued Lili et dans les conditions de l’année, il aurait été possible de faire mieux en utilisant le semis direct. Le problème de battance mérite cependant d’être pris en considération. Une croute de battance trop épaisse accumulée au fond du sillon pourrait nuire à la levée. L’exportation systématique des pailles vers l’élevage a abouti à une extrême pauvreté des sols en matière organique et explique cette destructuration du sol.

L’Algérie dispose pourtant des moyens pour faire mieux, à l’image de la disponibilité en semoirs de petite taille pour semis direct. Ceux-ci sont fabriqués localement sous licence SOLA et peuvent être tirés par les tracteurs de moyenne puissance qui sont présents dans les exploitations.

La plupart des agriculteurs ont contracté des prêts auprès des banques. La banque agricole publique BADR a reçu en 2024 l’ordre présidentiel de permettre le ré-échelonnement de crédits de campagne pour une durée de trois ans suite aux deux dernières sécheresses dans la région. Sauf qu’à Oued Lili, 2025 est à nouveau une année sans récolte.

L’alternative de l’agriculture de conservation

- Sud algérien - mai 2025

- Des terres soumises à l’érosion, sans aucune haie et gabions dans les ravins.

Les parcelles sinistrées concernent également des terrains en pente. Dans cette région vallonnée, les collines sont nues. Pas la moindre végétation, telles des haies ou des gabions dans les ravins pouvant retenir l’eau des pluies.

Pour ces agriculteurs, la solution serait de se tourner vers l’agriculture de conservation et d’arrêter le labour pour le remplacer par le semis direct. De quoi permettre au blé de résister jusqu’à 3 à 4 semaines au manque de pluie.

Les quelques exploitations en Algérie qui ont adopté cette stratégie ont diminué considérablement leurs charges de mécanisation.

Le dossier de l’agriculture de conservation semble s’être perdu dans les rouages de l’administration. En Algérie, l’heure est à l’agriculture irriguée. L’agriculture en sec semble oubliée au profit de l’agriculture saharienne qui produit au mieux 3 millions de quintaux de blé contre 30 au nord selon les années.

Le drame est que personne n’est venu expliquer aux agriculteurs d’Oued Lili les adaptations nécessaires face au réchauffement climatique. Quant au voisin marocain, il fait beaucoup mieux et vise l’emblavement d’un million d’hectares en semis direct pour 2030.

La diversification des revenus dans ces zones marginales pourrait passer par la valorisation du blé dur à travers la production de semoule et de pâtes alimentaires à la ferme. Mais si l’agriculteur ne livre pas sa récolte aux silos de l’office algérien des céréales (OAIC), il perd le bénéfice du soutien des prix à la production. A Oued Lili, l’agriculture est à ré-inventer.