En Belgique, un agriculteur travaille à mettre au point un itinéraire technique basé sur la lutte biologique pour réduire les infestations des pucerons vecteurs de la jaunisse en betterave. Deux méthodes complémentaires sont à l’essai !

Un réseau de bandes fleuries à partir des couverts d’interculture

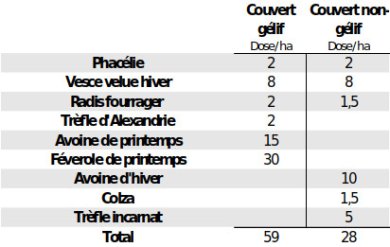

Les bandes fleuries favorisent les ennemis naturels des ravageurs en fournissant du pollen et du nectar, mais aussi en hébergeant des proies alternatives. Ces auxiliaires (coccinelles, syrphes, chrysopes, araignées, micro-guêpes parasitoïdes, etc.) colonisent les parcelles à partir de ces bandes et l’on peut compter sur une régulation des ravageurs renforcée principalement sur les 25 premiers mètres. L’agriculteur a donc réalisé un réseau de bandes fleuries espacées d’une cinquantaine de mètres. Au moment des couverts d’interculture, il a semé deux mélanges sur la parcelle : un mélange gélif classique et un autre non gélif dans les traces de pulvérisation (voir ci-contre). Ce dernier mélange avait pour vocation de fleurir tôt en sortie d’hiver et donc d’offrir des ressources florales aux auxiliaires dès la levée de la betterave.

L’association avec la féverole

La féverole sécrète du nectar extra-floral, très apprécié des auxiliaires comme les cantharides, punaises prédatrices, etc. Elle héberge également des colonies de pucerons noirs de la fève (Aphis fabae). Si ce puceron n’est pas sans danger pour la betterave, sa nuisibilité est généralement assez faible car il est peu vecteur de la jaunisse, contrairement à son cousin, le puceron vert du pêcher (Myzus persicae). Les ennemis naturels de pucerons sont attirés et nourris par cette abondante ressource et sont donc maintenus dans la parcelle pour le contrôle du ravageur principal. L’agriculteur associe la betterave avec la féverole, semée à la volée ou au semoir (40kg/ha) juste avant l’implantation de la culture. À cette densité, la plante compagne concurrence peu la betterave et il faut veiller à la préserver en allégeant le programme de désherbage.

Des méthodes complémentaires

L’implantation de bandes refuges dès l’automne permet d’offrir un site d’hivernage continu pour les auxiliaires. Lors de la reprise de la végétation et la floraison en sortie d’hiver, les bandes refuges pourront aussi attirer les populations environnantes et ce, de manière précoce. Les plantes associées aident alors à disséminer et maintenir les auxiliaires dans la parcelle. La combinaison de ces méthodes joue sur différents mécanismes d’attraction des auxiliaires et vise à maximiser le service de régulation des ravageurs.

Évaluer la combinaison de méthodes

Cet essai n’aurait pas de sens sans une observation fine des pucerons, mais aussi des auxiliaires ! Des comptages hebdomadaires sont effectués jusqu’à la fermeture des lignes pour évaluer le seuil d’intervention et appuyer l’agriculteur dans ses choix de traitement. Mais la possibilité de se passer complètement d’insecticides sans impacter la marge brute de la parcelle doit encore être vérifiée pour la combinaison de ces méthodes. Il est en tout cas probable que le seuil d’intervention doit être revu lorsque des leviers de la lutte intégrée sont ainsi mobilisés.

L’essai en quelques images marquantes...

Cet essai est réalisé dans le cadre des projets Terraé (agroécologie - https://www.terrae-agroecologie.be/), C3PAux et Résilience (LEADER), avec la participation de Greenotec et du GAL-Parc naturel Burdinale-Mehaigne. Il fait partie d’un réseau de 9 parcelles d’essais mis en place pour tester la combinaison de différents leviers afin de lutter contre les ravageurs et se passer des insecticides.